Dr. Roger Heli Díaz Guillén.

El siglo XVIII fue el “siglo de la ilustración” y/o “siglo de las luces” gestado en Europa basado en la valoración de las aportaciones científicas, fecundación de las ciencias, propagación del saber y un sinfín de preguntas que requerían de respuestas y opiniones fundadas, razonadas y basadas en el pensamiento filosófico de la razón, libertad y democracia, dando paso a la modernización de las sociedades destacando la revolución francesa relativa a la libertad, democracia y orden republicano que tiene como antecedente la revolución inglesa, 1644-1688, que sentó las bases del sistema capitalista que sustituyó al feudalismo del viejo mundo, destacando las aportaciones del pensamiento de Diderot, Locke, Bacón, Descartes, Adam Smith, Luis de Montesquieu y Enmanuel Kant con su gran obra “la crítica de la razón pura” que marco el rumbo del pensamiento científico social que inspiró años adelante a Hegel en su análisis de la “filosofía del derecho” sobre el orden regulatorio general en una sociedad más allá del interés particular del sujeto y su razón.

En este siglo de la ilustración se crea la Real Academia Española en 1713, así como la Real Academia de la Historia; desarrollándose la poesía, la literatura, pintura, artes plásticas, teatro, escultura y; la arquitectura estilo barroco con contenido del neoclasicismo, destacando la Puerta de Alcalá; el museo del Prado, la fuente de Cibeles; la fuente de Neptuno, entre otras obras de arte hoy patrimonios históricos del mundo. Este siglo tuvo efectos de libertad y democracia propiciándose un movimiento en Francia conocido en la historia como revolución francesa que se desarrolló en diez años, 1789 a 1799, dando paso a la promulgación de los derechos humanos, libertad y democracia, sentando las bases la idea de estado-nación que se acogió en Europa y América.

En este contexto de decadencia de las monarquías a principios del siglo XIX, en 1810 se gestó en nuestro país el movimiento revolucionario de independencia en el que se declaró México como Estado-Nación. Gestándose en el mundo cambios en las estructuras sociales, políticas y económicas basado en el pensamiento republicano y decadencia de los poderes monárquicos absolutos como efecto de la ilustración como pensamiento que promovió la acción ciudadana por la libertad y la democracia.

Este marco de referencia nos sirve para destacar y preguntarnos que nos pasó en el siglo XX en México porque se observa que en este siglo XXI perdimos la ilustración GANADA en el siglo XVIII y consolidada en el siglo XIX. Perdimos generacionalmente el interés por la ciencia, los saberes y las bellas artes. Perdimos la vida armónica con la naturaleza que inspiró la ilustración, porque los problemas eran temas de poder, democracia, naturaleza y libertades. Algo sucedió para que el valor del pensamiento, la razón y las bellas artes se haya diluido del interés del imaginario colectivo, para preguntarnos qué papel ha jugado la familia, la comunidad, la educación, los gobiernos y la misma sociedad en este dilema. Preguntarnos qué paso para hoy ver a jóvenes cautivos de las redes sociales y la tecnología de la comunicación y del “saber” en la inteligencia artificial, dependientes de aparatos tecnológicos; en un estado de confort y libertades fortalecidos por el derecho que nada tiene que ver con la gesta de la ilustración que buscaba floreciera los saberes, el pensamiento filosófico y crítico, la expresión humana en sociedad y; el orden en colectividad. Hoy somos testigos de atentados a las lenguas, las letras, la ciencia, alterándose los significados originarios y cargas de saberes y contextos en sus definiciones actuales como libertad, género, sexo, derecho, democracia, lenguaje, entre otra no menos importantes que han modificado la vida diaria.

Las preguntas nos ubican en el terreno de la educación y espacios formativos de los niños como la escuela, familia y comunidad, iniciando nuestro recorrido a partir del tres de octubre de 1921 con el liderazgo de José Vasconcelos Calderón que destacaba que la escuela es casa del pueblo y el maestro líder de la comunidad, que además de enseñar, tenía como responsabilidad asesorar, orientar y apoyar en la gestión a la comunidad y pueblo; marcando su interés en identificar al mexicano como una “raza cósmica” que emanó del mestizaje y el componente cultural de los pueblos indígenas originarios, instituyendo en la educación una visión de mexicano como un solo pueblo; siendo obligatorio y sustantivo el aprendizaje del himno nacional; identificar a los hombres y mujeres héroes de la patria en sus facetas históricas de independencia y revolución; realizar diversas celebraciones creando identidad como mexicanos.

Muchos niños de ayer hoy tatarabuelos, bisabuelos, abuelos, padres algunos o solteros y solteras que fuimos formados en la vieja escuela mexicana emanada de un pensamiento revolucionario que buscaba la unidad y fortaleza como país y nación a partir del sentimiento de ser mexicano; cuya dirección educativa siempre estuvo centralizada diseñándose contenidos basados en realidades generales, tomando a la comunidad y su contexto como referentes de un conocimiento contextual; que afortunadamente tiene un giro de 360 grados con el nuevo plan educativo nacional del nuevo gobierno; vemos hoy una sociedad divorciada del razonamiento científico, pensamiento crítico y libre autodeterminación del pensamiento ciudadano, que ha sido fortalecido con el manejo ideológico de la información y limitaciones al acceso de información objetiva, incluyente, variada y suficiente en el México contemporáneo.

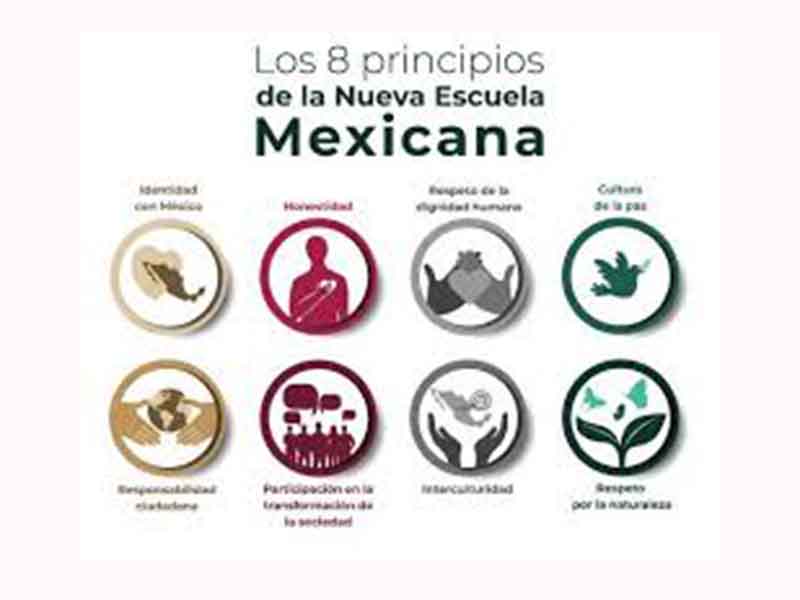

La “nueva escuela mexicana” como le denominan al nuevo proyecto educativo iniciado en el 2022 tiene el reto de dar luz a la formación de nuestros niños y jóvenes recuperando los saberes originarios, identidad, pertenencia, territorio, cultura y patrimonio cultural como fuentes de la ilustración que la educación necesita, inspirados en la reconstrucción de los pensamientos que crearon las ciencias para construir respuestas y motivaciones en el pensamiento crítico incluyente que debe regir a la educación para comprender la vida diaria del mundo globalizado. Tenemos que recuperar los jardines construidos en el siglo de la ilustración para hoy construir los nuestros y florecerlos en los recortes comunitarios y de pueblos que le dan multiculturalidad a México. La educación, familia y comunidad son ventanas en este propósito.