Carlos Alberto Ríos Gordillo

Como ustedes habrán tenido ya ocasión de observar anteriormente, la forma más cómoda de considerar las cosas, o sea mi ángulo de comparación, la encontraba yo desde debajo de la mesa.

Oskar Mazerath, en El tambor de Hojalata, de Günter Grass.

1. La historia intelectual de Chiapas, pese a los grandes avances de la antropología, la sociología o la historia, no ha dado testimonio de la importancia de la economía en el marco de las ciencias sociales. Causa extrañeza que, ante la irrupción de centros de investigación, institutos, universidades y organizaciones no gubernamentales de todo tipo, con sede en San Cristóbal de Las Casas, ciudad-mundo a partir de 1994, la economía, como disciplina científica, haya tenido tan poca atención en el concierto de la teoría social. Su papel es todavía marginal en el debate sobre Chiapas, más enfocado al estudio de los procesos sociales, los pueblos y comunidades indígenas, la historia profunda de Chiapas, las causas del levantamiento armado del EZLN en 1994 y tantos otros temas, donde la economía en ocasiones tiene presencia tan sólo para fundamentar el dato que falta, anexar la tabla o la gráfica que sostiene tal o cual argumento, en general, de corto o mediano plazo.

Esperemos que este libro, Chiapas en el laberinto: estancamiento secular y crisis estructural de su economía, de los doctores Jorge Alberto López Arévalo y Óscar Peláez Herreros, obra publicada por la Universidad Autónoma de Chiapas, en noviembre de 2023, permita valorar el papel de la economía, necesario e imprescindible, en los estudios sobre Chiapas.

2. El primer rasgo notable de este libro es el enfoque: “estancamiento secular” y, a la manera de Wallerstein sobre la etapa de bifurcación histórica del Sistema-mundo capitalista, la “crisis estructural” de la economía chiapaneca. Esta es la arquitectura que, a mi parecer, define toda la obra. El primer capítulo expone las “Tendencias seculares”: el PIB per cápita, la producción y la población, la contradicción entre el desarrollo y la marginación, desde hace 120 años, entre el período del rabasismo y hasta el gobierno de Rutilio Escandón. El segundo explora “El período neoliberal”: el retroceso de la economía chiapaneca y las causas generales (y aceleradas) del declive, desde 1982 hasta la actualidad. El tercero se dedica a la “Producción sectorial y productividad en el período neoliberal”: la estructura productiva relativamente agrícola, relevancia de una industria inexistente, competitividad y especialización. El cuarto, y último de la obra, quizá el más dramático, analiza el “Mercado laboral, pobreza y emigración”: desigualdad de ingresos, pobreza estructural creciente, migración de chiapanecos, sobre todo, a los Estados Unidos de Norteamérica.

Es decir, en cuatro capítulos los autores estudian las tendencias seculares que han dado pie a la marginación como consecuencia del desarrollo, el aceleramiento del declive económico durante el neoliberalismo (entre la estructura agrícola y la industria inexistente) y la creciente pobreza estructural, que, por un lado, fija a la población local a las condiciones de una vida precaria, mientras que, por otro, la condiciona a migrar a las grandes ciudades del México (Tijuana, Cancún, Guadalajara) e, incluso, a Florida, Texas o Alaska.

3. El análisis de la coyuntura neoliberal es la de una economía chiapaneca situada a la zaga. Lo es porque en Chiapas las manecillas del reloj modernizador giraron en sentido contrario al del resto del país. Los autores señalan que Chiapas no “participó en las primeras dinámicas modernizadoras del Porfiriato, no tuvo verdadera reforma agraria ni se incorporó a la industrialización sustitutiva de importaciones” (p. 60). En Resistencia y Utopía, y en Ejército de Ciegos, el historiador Antonio García de León estudió cómo la peonada levantada en armas por sus patrones, sirvió para amortiguar la llegada de la Revolución mexicana a Chiapas y evitar el reparto agrario basado en el desmantelamiento de enormes fincas y haciendas, cuyas tiendas de raya sobrevivieron hasta 1994. A diferencia del resto del México, el reloj de la historia no marca la misma hora en el Sureste mexicano.

Por lo tanto, sea con distancia absoluta o relativa respecto de otros estados del país, los indicadores muestran a Chiapas (tablas o gráficas, que enfatizan, matizan o enmiendan datos) con mayor población en localidades rurales, donde la mitad está en situación de pobreza moderada y la mayor parte de ocupados tiene salarios bajos. Durante medio siglo, y en estrecha competencia con Guerrero y Oaxaca, Chiapas presenta la esperanza de vida más baja del país y con una población que no logra terminar la educación primaria. Por momentos, la marginación es casi absoluta: viviendas sin drenaje ni excusado, sin energía eléctrica, sin agua entubada, con piso de tierra. El hacinamiento de las casas recuerda las galeras de las monterías narradas por B. Traven.

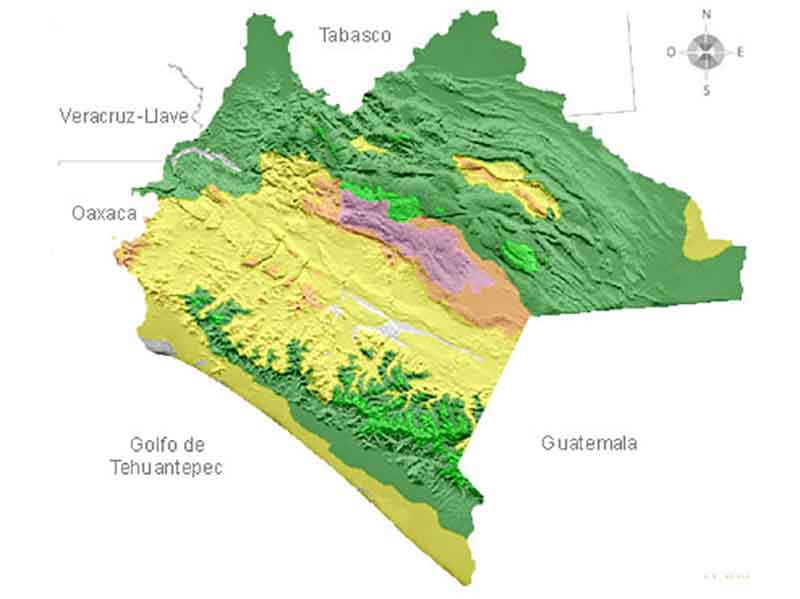

Con el tiempo, mientras que algunos indicadores presentan mejorías, en otros se han agudizado. No obstante, ni el gas asociado a la riqueza petrolera de Reforma, ni la reserva acuífera de los ríos, que acarrean el 30% de las aguas nacionales y que mueven las presas de Malpaso, La Angostura, Chicoasén y Peñitas, que en conjunto volvieron a Chiapas un complejo energético paraestatal con petróleo y electricidad, sirvieron para salir del atraso. Esta contradicción entre modernización y miseria, de la crisis mundial que va del alza y caída de los precios del petróleo y el Estado mínimo, la desregulación del mercado y el embate neoliberal, fue observada críticamente por Andrés Aubry, en Chiapas a contrapelo. Una agenda de trabajo para su historia en perspectiva sistémica, cuando escribió: “En unos cuantos años, Chiapas, que había desalentado a la Colonia porque no tenía riqueza minera (…) de repente, entra en la mira del mundo, sale de su aislamiento y abandono legendarios, y se presenta como un botín de la globalización”. Sin embargo, para el etnosociólogo: “La riqueza de Chiapas empobrecía a su gente”.

De tal suerte que, pese a los altibajos, la situación no ha cambiado del todo. Al respecto, los autores de Chiapas en el laberinto, sostienen:

En 2020, después de varias décadas de promoción del desarrollo y de millones de pesos dedicados al abatimiento de la pobreza, más de 44 % de los chiapanecos carecía de ingresos suficientes para adquirir lo indispensable para tener una nutrición adecuada (…), mientras que el 78.8 % no contaba con recursos para adquirir los bienes y servicios necesarios para satisfacer sus necesidades alimentarias y no alimentarias (…) y el 85.57 % de las personas que estaban contratadas en algún empleo, ganaba menos de dos salarios mínimos (…) (p. 10)

4. Para ello, la reducción de las carencias chiapanecas guarda medio siglo de atraso en relación con otros estados del país. De tal suerte que, como se lee en las primeras páginas de este libro:

En la interrelación que mantienen los distintos tiempos y espacios, las modernas fuerzas de la globalización supieron encontrar entre los antiguos problemas de Chiapas (desigualdad social, pobreza, mercados laborales excluyentes) un recurso atractivo: mano de obra barata y fácilmente segregable. En ese contexto, los programas de combate a la pobreza, lejos de modificar la estructura, han ayudado a preservarla y refuncionalizarla. (p. 13)

De ahí que Chiapas sea motor de varios tiempos históricos, vinculados por la larga duración y sus temporalidades, desde el inicio de la Colonización de América hasta nuestros días, que a los antiguos problemas suma otros, pero como soluciones para salir del atraso, la miseria, la desigualdad, la acumulación por despojo, presentándolas, sin embargo, como vías de desarrollo, primer mundo, modernidad o programas sociales que no sólo empeoran los problemas en el corto plazo, sino, sobre todo, en el largo. Los autores sostienen que esto se encuentra en la base de una aritmética: estancamiento secular + crisis estructural = ¿hay salida?

5. Chiapas, carente de minas, pero repleta de brazos para la explotación compulsiva; de extraordinaria riqueza agropecuaria, pero concentrada en fincas colosales que crecieron a costa de las tierras de pueblos y comunidades indígenas; con inmensas reservas de petróleo, agua y quizá uranio, pero donde se asentaron los campos petroleros y las represas, no sólo causaron estragos ecológicos, sino que también generaron despoblamiento y repoblamiento, alterando a las comunidades y a la producción económica. Uno y otro factor propiciaron, en conjunto, una formación económica y social que no resistió el embate del reordenamiento neoliberal, pero sí dio pie a una formación política oligárquica: la ‘familia chiapaneca’, que mientras se benefició de la situación estructural de la economía, también se aprovechó del neoliberalismo y después de los presupuestos excepcionales destinados a Chiapas, a raíz del levantamiento del EZLN. “El régimen de transferencias y participaciones federales”, escriben los autores, “ha servido para que la clase política chiapaneca teja, extienda y consolide redes clientelares”. (p.197) El uso rapaz de este régimen por burócratas, políticos y caciques de todos los partidos políticos “ha sostenido el decrecimiento e incrementado el número y porcentaje de pobres en la entidad” (p.198). Pero no se trata de una mala planeación, o un accidente. La situación chiapaneca no “compite en la producción de bienes”, mientras que “asegura un suministro eficiente de fuerza de trabajo que rebaja los costos de producción en otras entidades” (p. 199), siendo esta situación funcional en el capitalismo contemporáneo.

Chiapas y su economía, lugar al que Thomas Benjamín bautizó en uno de sus libros: “Tierra rica, pueblo pobre”, es el Peter Pan de los cuentos de hadas que decidió ser niño; el Oskar Mazerath que decidió dejar de crecer a los tres años, y que, midiendo tan sólo 94 centímetros, andaba por doquier con un ruidoso tambor de hojalata. Para reconocer a la economía chiapaneca no hace falta tener un sexto sentido: en sus minúsculas dimensiones se encuentra su singularidad y la verdadera talla de su grandeza.